Больше всего Светке хотелось, чтобы «Пазик» ехал побыстрее, а дымный город остался в воспоминаниях и только. Сверкнули на солнышке за пыльными стёклами дорожные указатели, торопливо мелькнули фасонистые пятиэтажки военного гарнизона, соседствующие с убогими двухквартирниками.

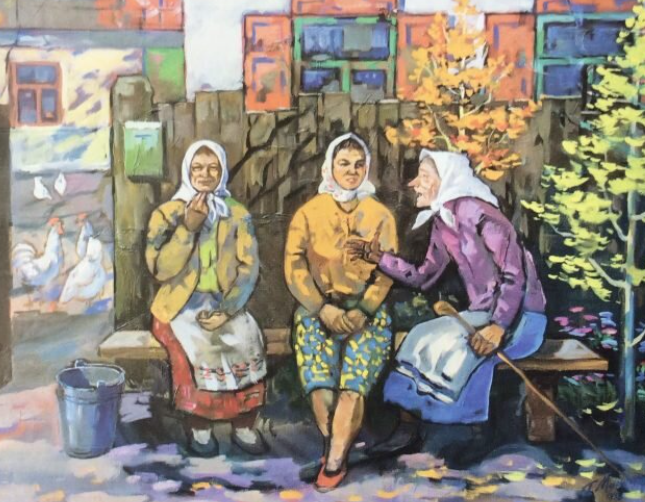

Художник Григорий Мацегора

— Скорей, скорей отсюда, — думала вчерашняя студентка. Она хваталась за поручень сиденья на щедрых выбоинах пригородной трассы, и всё равно то и дело ощутимо задевала головой стекло сбоку.

Место своего назначения на комиссии в облздраве она выбирала по одному принципу — подальше от города, от суматохи, и главное — от разбившейся в осколочки студенческой любви. Плакать и страдать по поводу неудавшегося счастья она устала. А в комиссии по распределению только рады — в деревни особо никто не рвётся. Больше через влиятельных знакомых и приблатнённых искали места в городских больницах. Ни тех, ни других у Светки в родне не водилось.

Вот и поехала туда, куда Макар телят не гонял: в деревню со смешным названием — Замакариха. И с жильём там, говорят, проблем не было, — при фельдшерском пункте есть комната с печью, считай, малогабаритка. Светке, выросшей в пригороде Читы в обычном доме, это не казалось смертельным.

«ПАЗик» лихо мчал вдоль сопок, покрытых отцветающим багульником, и Светкина будущая жизнь в Замакарихе рисовалась теперь примерно таким же цветом — нежно-сиреневым, багуловым.

Первая остановка была в райцентре. Пока пассажиры обедали, ей в районной больнице оформили запись в трудовой, выдали фельдшерский саквояжик и ключ от фельдшерского пункта.

— Завтра и приступишь, — напутствовала главный врач, — народ уж замотал своими звонками. Полгода всего без фельдшера, а жалоб выше крыши! Отработать нужно три года! — строго глянула она на вновь прибывший кадр. — Санитарка там есть, пенсионерка наша, поможет обустроиться.

Проследив, как кадровик внесла запись в Светкину трудовую книжку, главврач черкнула кривульку, гулко шмякнула печать на номер приказа, полюбовалась оттиском и своей подписью и торжественно спрятала документ в сейф за спиной, перекрыв на мгновение этой спиной и сейф, и даже часть полки. Ключ хранилища прощально проскрипел в замке. Светкино будущее оказалось надёжно заперто в углу за спиной главврача, туго обтянутой белоснежным халатом шириною примерно в метр. Зато взамен был вручен ключик от медпункта.

Почти полдня ещё автобус пыхтел по забайкальским сопкам, наматывая на колёса дорогу. А окончательно выдохся, заглядывая в сёла справа и слева от основной трассы, собирая там немыслимую пыль в шторки, пассажирские кепки, платочки и сумки. Дверцы автобуса, как худые мехи, шумно вздыхали на ухабах, впуская в салон свежую дорожную пыль. Даже львиная шевелюра водителя покрылась серым облачком. От колдобин оно взлетало от волос, и опускалась медленно, являя при свете солнышка хорошо заметный нимб над шоферской головой.

Водитель беспрестанно шутил, преимущественно с молодыми пассажирками, снайперски выцеливая в зеркало их глаза. Фикса на передних зубах, пожалуй, ослепляла встречный транспорт от его улыбок на собственные шутки.

В Замакарихе автобус остановился ровненько у крыльца медпункта.

— Больничка! Станция Березай, кому надо — вылезай!

Шофер, которого все звали по-свойски Васька-баламут, подмигнул на прощание и пообещал заезжать в каждом рейсе, измерять давление. На слове «давление» сделал такое ударение, что все пассажиры рассмеялись, стреляя глазами по ловконькой Светкиной фигурке. И она поскорее рванула из автобуса, злясь на хамоватого водителя в пропылённой кепке. Ещё и едва не потеряла свою фельдшерскую амуницию, досадно зацепившуюся на выходе о подлокотник.

Поставив на облезлом крылечке больнички свой чемоданчик и дорожную сумку со справочниками среднего медперсонала на все случаи жизни, притулила туда же кожаную сумку фельдшера и минуты три ковырялась с замком.

— Уйди ты, чума безголовая! — послышалось сзади. Светка непроизвольно свела лопатки от окрика. — Уйди, а то щас как дам, — раздался недовольный голос совсем рядом, а потом прямо к ногам Светки подкатился пушистый кошак с наглыми глазищами. Следом появилась и хозяйка «Чумы безголовой» — седовласая бабка в платочке, властно взяла ключ, и одним движением открыла замок:

— Он маленя неладный, замок этот. Кем и сделанный, по конец рук? Отопни эту заразу, а то собьёт с ног, бессовестный, — и сама же кончиком старенького тапка подвинула важного кота, усевшегося прямо у ног.

— Но, здоро́венько, милая моя. С приездом! — схватила рюкзак и сумку и, не охнув, внесла их в медпункт. Поставив у столика на пол, проворно развернулась:

— Значить так. Дом — двухквартирник. За стенкой живу я с дедом, я же караулю твою половину. Тут и медпункт, и твоя квартирёшка. Маленькая, но твоя! Уборная в огородчике, — махнула она рукой куда-то за плечо. — Баню у меня топить будем. А я санитаркой до пенсии работала при фершале. Зовут меня тётка Арина.

— А меня Света, — только и успела вставить своё имя приезжая.

— А меня — тётка Катерина, — неожиданно раздался довольно зычный голос от соседней изгороди, через дорогу. Оттуда за встречей фельдшера уже велось пристальное соседское наблюдение. Забыв о не развешанной стопке выстиранного белья, Катерина оценивала ситуацию, исходя из каких-то своих мерок.

— Пойдем, значить, Света к нам, попьёшь чаю с дороги. А потом начнёшь обустраиваться. И не крути носом, пойдем. Дед у меня уж и чаю наварил, и картошки нажарил, поклюёшь, — и тётка Арина демонстративно отвернула Свету от бабки Катерины.

Светка и не думала крутить носом. Есть с дороги хотелось, а перспектива перехватить жареной картошки и вовсе окрылила. О продуктах из дома она и не подумала. Схватив ключ со столика, она рванула за теткой Ариной.

— Не закрывай. Нихто тут не шкодит. Моды такой нету, — скомандовала та и пошла впереди.

В соседской квартире за столом с газетой в руках восседал дед, похожий на домового — глянцевая лысинка в коричневых пятнах, будто мох на крепком камне, пушок над ушами, голубые улыбчивые глаза, почти спрятанные в бесчисленных морщинках. Светке почему-то вспомнился врубелевский Пан из иллюстрации в «Крестьянке».

При виде своей хозяйки и молодой стройной особы Пан бросил на стол газету, втянул живот, распрямил плечи и шагнул к ним. Выставив церемонно руку, похожую на суховатый корень старой лесины, представился:

— Ляксандр Петрович!

— Ой, куды там с добром! «Петрооович!» Дед Саня, да и всё, — осадила тётка Арина дедовы политесы. — Слава те, Господи! Встретила, — доложила бабка запросто иконе в углу, и, перекрестившись, занялась столом.

Петрович поставил на стол сковородку с жареной картошкой, хозяйка споро налила чай. По кухне она крутилась, как заводная, то и дело отталкивая ногой кота с пути.

Нарезала хлеб, сало, занесла из сенцев чашку сметаны. Потом поставила на стол горочку блинов, которые стояли на закрайке печи и были такими уютно-тёплыми, источавшими кисловатый запах дрожжей, что у Светки защипало в глазах.

— Совсем как дома, — подумала она, присаживаясь на табуретку.

Дружным кружком по-семейному уселись за стол. Даже кошак, проскользнувший с крылечка в дом, поотирался у ног хозяйки, выпросил себе рыбы, припасённой для него в специальной чашке в холодильнике.

— Видал чо, гальянов клянчит. Душа винтом! Балует его Санька, — беззлобно ввела в курс дела тётка Арина. И тут же, без перехода, перескочила на волнующую её, видать, тему:

— Ты вот чего, девка. Стены-то у нас тонкие. Давай без кобеляжу, — поводила на столе вилочкой замысловатые узоры. — Прежняя-то докторица тут такое вытворяла, что хоть из дома беги. Хорошо, что уехала, — и подчеркнуто сурово положила вилку на стол, как бы выставляя шлагбаум между той фельдшерицей и этой.

— Понятно, тётя Арина. — рассмеялась Светка — Мне бы к работе привыкнуть. Учёба — одно, работа — другое.

— Известное дело. Все с этого начинают, — поддакнул и Петрович. Супруга строго глянула на него, мол, знаток! Дед молча схватился за газету, пряча усмешку в губах.

— Давай, не стесняйся, а то внук прилетит с работы и не успеешь, — подтолкнул он Светкину руку к сковороде. — Внук с нами живёт.

Ужин у соседей получился знатный. С холодным молоком, румяной жареной картошкой, блинами, намытой свежей зеленью первого лучка.

Придя в свои апартаменты, разительно отличавшиеся от пропитанных духом стряпни соседских стен, наскоро разложила у себя скромные пожитки, нагладила имевшимся в квартирке утюгом белоснежный халат. Полюбовалась стопочками своей одежды в почти пустом шкафу. Всё ей здесь нравилось. Даже эта суровая пустота на полках и в уголках радовала: у неё теперь своя взрослая жизнь и это ей теперь заполнять свои углы. И теперь в её шкафах и подушках не будет места слезам и переживаниям.

Наскоро побрякав умывальником, вчерашняя студентка упала в кровать. Засыпая уже, вспомнила, что надо было бы черкнуть матери письмецо, но сил уже не оставалось. «Можно и с почты завтра позвонить маме на работу», — только и успела подумать.

Едва коснулась подушки, как перед глазами снова замелькали сосны с островками припрятанного у стволов багульника, а под ногами, казалось, продолжали урчать внутренности усталого автобуса, переваривавшего дорогу.

А потом Светка куда-то стремительно провалилась, провалилась, и выдернул её оттуда дикий петушиный крик.

Удивилась: — Откуда в автобусе петух? — и открыла глаза.

На будильнике была половина пятого утра! Предвестники солнечных лучей только подсвечивали черемуху за окошком и голубенькие шторки, а само солнце, пожалуй, ещё только собиралось на работу, и пока валялось за сопкой. Но петух жил своим временем!

—Да уж! — Света завернулась в одеяло поплотнее и проспала до самого будильника, приехавшего с нею в сумке — до семи утра.

Одеваясь, увидела в окно, как мимо забора проплыл на лошади веснушчатый пастух в порядком помятой широкополой шляпе.

Мычащие коровы торопливо, не особо нуждаясь в понуканиях, топали к степи, раскинувшейся за огородами. Задрав головы, втягивали ноздрями ветерок из-за поскотины. Пряные запахи влажной земли, преющей под солнечными лучами прошлогодней травы и первой, уже потянувшейся кверху, зелени манили их, как мёд мух.

Минут через десять в дверь уже постучала тётя Арина. Со смешком прокричала из-за двери:

— Дохтоооор! Иди-ка чаюй с блинами. Да за работу. Люди-то скоро пойдут. Им обещали с сёднишного дня приём.

— Неудобно, теть Арина. Я сварю сама. У меня тут всё необходимое есть, — путаясь в одёжках, прокричала Света.

— Иди-иди. Чо у тебя есть-то? Чайник и вода? Обзаведёшься хозяйством, продуктов прикупишь, потом и хозяйствуй отдельно, всё честь по чести.

Резон, конечно, в этом был. Кроме чайника, воды и пустой посуды в Светкином жилье пока ничего не было. Продукты нужно было купить, разведав, где магазин.

Наскоро попив чаю у соседей, надела с вечера наглаженный халат, спрятала волосы под белый колпачок и, стараясь не волноваться, важно перешла в соседнюю комнату — на работу.

На крылечке медпункта, возле ещё не открытой двери, уже стояли пациенты: несколько пожилых женщин и двое парней.

К чести предыдущего фельдшера, документация и инвентарь, были в образцовом порядке. Но в очереди на крылечке назревал шумок.

— Вы ж у нас, дамы, кто? Пенсионерки! Воот, а мы — рабочий класс. Нам в рейс. Мы мигом, — басили мужские голоса.

Не успела Света повязать поясок на свой форменный халат, как в кабинет вошли два парня, которых будто нарочно собрали для демонстрации вариантов сельского мужского ассортимента: один блондин, с выгоревшими на солнце белыми волосами, и раскрасневшимся на солнце носом, второй — жгучий брюнет с орлиным носом. Он у него соперничал длиной с козырьком кепки, сшитой из пестренького ситца.

— Доктор! Спасите, — с ходу начал брюнет.

— Погоди Колян, я первый, — дергал его за рукав блондин.

— Стёп, не дергайся, пока в обморок не упал, —рассердился брюнет.

— Погодите. Что случилось? Успокойтесь, — насторожилась молодая фельдшерица, потому что опыта у неё было кот наплакал: медсестринский, да и тот в детском отделении. Успокаивало, что первый пациент, по крайней мере, не с преждевременными родами.

— Перегрелись на солнце вчера, а нам в рейс. Видите, у Стёпки даже нос обгорел, наверное, температура, — начал брюнет, отодвигая Стёпку на кушетку. А сам подошел вплотную к Свете настолько, то она была вынуждена отступить. Потом, спохватившись, что именно она — хозяйка помещения, отодвинула пальцем сопровождающего:

— Давайте, вы подождете на крылечке. А я осмотрю больного…, — начала было командовать ситуацией.

— Не-не! Вы меня послушайте, я в рейс, а он подождёт, — и Колян стремительно сорвал с себя футболку.

— Совершенно не нужно раздеваться, давайте смерим давление, и можете быть свободны.

— Нет, вы меня послушайте! Я ж тоже перегрелся, — наступал он на неё, демонстративно поигрывая мышцами груди. Мышцы были хороши: не заморенный науками студент, а вполне сформировавшийся сельский Геракл.

– Коль! Погодь маленя, — ожил до этого молчавший Стёпка. — Мне надо скорей осмотр, да в рейс, — голос у него был низкий, с хрипотцой, очень походивший на голос Светкиного любимого актёра — Караченцова.

— Чо это «погодь». И мне в рейс! — снова напористо приближался к фельдшеру чернявый.

— Ой, рейс! Доярок за огороды вывезти. Не смеши. А мне-то в райцентр! — мотнул своим обгоревшим на солнце носом Стёпка в сторону дороги из села.

— Доярки, между прочим — живые существа, — загорячился брюнет. — А ты доски везешь. И отойди, а то подвину.

— Колян, я те «подвину» — угрожающе стал подыматься с кушетки Степан. Светлые его брови, нос картошкой, соломенные вихры как-то не вязались с угрожающим тоном. Хотя то, как парни пошли друг на друга, сомнений не оставляло: шутливая на первый взгляд перепалка перерастала во что-то серьёзное. Света всерьез опасалась, как бы местные хулиганы (она была убеждена, что это были самые что ни на есть отпетые хулиганы!) не разнесли вдребезги шаткие столики-полочки медпункта. Чего-чего, а драк в общаге повидала более чем достаточно. Струсила и, закусив трясущуюся губу, метнулась разнимать сельских гладиаторов. Оторвав Стёпку от Кольки, неожиданно оказалась между ними, как в клетке с двумя львами.

Парни зажали её в «коробочку» пытаясь через неё дотянуться друг до друга, попутно проверяя упругость её плеч и бёдер, и довольно лыбились. Потом, видя, что Светка вот-вот заревёт, рассмеялись и стремительно смылись из медпункта.

Обескураженная «доктор» поправила сбитый в потасовке фельдшерский колпачок, и халатик. Переведя дыхание, вышла на крылечко, где наверняка должны быть посетители. Но там уже никого. Остались только старые знакомые: баба Арина и соседка её, Катерина, с любопытством ожидавшие итога схватки между внуками.

— Твой-то побойчей, — уважительно вынесла вердикт Арина.

— А твой зато видный, плечистый, — подхвалила бабка Катерина — Отправляла своего вчера встретить фершалицу с автобуса. Говорю, донеси чемодан, не переломишься. Лень! Одно слово — лень. Твой, поди, уведёт девку.

— Ой, караул! Рот раззявила да любуюсь! Опара-то убежит, — вспомнила вдруг Арина про прикрытый наквашенником таз с опарой. — Пироги ведь завела с утра.

— Чо это ты, без заделья? — удивилась Катерина.

— Батьке сегодня уж 20 лет как нету. Помянуть надо…

— Хорошо тебе, хошь знаешь, где лежит, когда помёр. К могилочке сбегаешь. А моёва-то как увезли в тридцать семом, так и следушка не осталось, — всхлипнула соседка, скорая на слёзы. — Как спомню мамины рассказы, так и реву. Сама-то шипко маленька была, а она-то всё плакала. Шипко горько ей было, что один из тех, кто увозил-то, с нашей же деревни был. Ох и бединуууушка… — завытирала слёзы Катерина.

— Не реви, милая моя. Не реви, каво уж теперь. Спеку, да обоих и помянем.

Арина шустренько метнулась в сторону своей ограды, с сеней уже слыша кислый хлебный дух. Квашня и впрямь уже подняла полотенце. Задержись еще минут пять бабки у крылечка — и лови потом тесто по столу!

Катерина, сокрушённо мотая головой, подалась в своё подворье. По пути занесла дров в баню и двинулась к крылечку.

Но, обнаружив, что и Арина ушла, вдруг круто развернулась и потопала обратно к медпункту. Вылезшая майская трава смягчала шаги, и шла она тихонько, пробуя землю впереди себя носком обуви, будто боялась оступиться и упасть в эти радостные зеленые щётки своим осенним старушечьим телом.

Взойдя на крылечко медпункта, ещё раз оглянулась на Аринин двор и, не постучавшись, вошла внутрь медпункта.

— Света, доченька, худо мне, — одышливо присвистывая всей грудью, начала она. Потом медленно осела на кушетку, широко расставила для основательности ноги в коричневых чулках, затейливой гармошкой спустившихся на калоши.

— Что случилось, бабуля? Рассказывайте, — фельдшер уже пришла в себя после показательных выступлений местных парней. И решила, что уж настоящему-то больному, то есть бабке Кате, она уделит максимум внимания и своих знаний.

— Карточка у вас есть?

— Ой, погоди ты с карточкой. С людями надо говорить, а не гумажки рассматривать. В дыхалке чо-то свистит, грудь распирает. Ой, худооо, ажно лихотит, — от волнения баба Катя встала и начала ходить.

— Присядьте. Присядьте прямо тут! Сейчас я вам давление измерю, — заволновавшаяся Света взяла тонометр и, обхватив манжетой сухонькую руку бабы Кати, заработала «грушей». К счастью, давление не грозило вылететь за рамки шкалы. Да и свист из груди бабы Кати стал поскромнее, не такой разбойничий, как вначале.

— Он какие руки-то у тебя внимательны, так и ходют, так и ходют по-учёному. Видать, на пятерки училась! — залюбовалась повеселевшая болезная молодой фельдшерицей.

— Да не жалуюсь, троек не было. Вы не волнуйтесь. Дышите спокойно, — повеселела и Света, боявшаяся криза, или, не дай Бог, инфаркта в первый свой рабочий день.

— А родители живы-здоровы? Хто будут? — любопытничала соседка.

— На железной дороге оба работают. Мама в управлении, отец водит локомотив. Вы таблеточку под язык всё-таки положите.

— Вот, вишь, какая молодечик. Прям как подарок нам, — старательно обихаживая валидолку языком, как лампасейку, баба Катя забылась.

— Дак ведь сразу легче стало. Погляди-ка. А не замужем ишо?

— Нет, что вы. Какой замуж! Учёба сложная. Пока не до замужестваа.

— Вот я и говорю. Прям, как найденная тут, — окончательно взяла быка за рога Катерина: — У нас ведь тут ребят-то вал, а невесты-то все в город укатили. Хошь волком вой. А парню ему догляд нужон, а то разбалуется! 25 — это, шшитай, уж перестарок. В ранешно время уж по трое ребятёшек было.

— Это так. Фамилию-то назовите, я в карточке запись пока сделаю, — успокоившаяся Светлана подошла к картотеке.

— Григорьева Катерина Васильевна я, извесно дело. Вот, Колька у меня. Тоже, между прочим, выучился, автошколу ДОСААФ закончил, — многозначительно повысила она голос на названии Колькиного места учёбы, — а покуль не женился. Можа, ишо где поучится. Хотя уж пора бы, пора… — и испытующе поглядела на Светлану. Автошкола ДОСААФ, по старушечьему разумению, должна была произвести неизгладимое впечатление. Потом перевела взгляд сначала на обшарпанные половицы, потом на свои калошки и подчёркнуто безразлично спросила: — А ухажёра-то нету дома?

— Нет. Нету. Откуда ему взяться.

— Вот и бравенько. А пойдем-ка ко мне домой, у меня и блины с утра слаженные, — посчитав вопрос решённым, Катерина поднялась.

— Ну что вы. Я ж на работе, — улыбнулась Светлана, поняв, к чему была «болезнь» бабы Кати.

— Ой, брось ты. К тебе сегодня никто и не придет. Ребяты уже были. И я пришла. А Аринке — ей сроду ничо не сделаетца… За всю жизнь ни одной таблетки не выпила. Закрывай свою богадельню и ко мне, — и, приобняв докторицу за талию, повернула её к двери. Света растерялась от такого напора. И обидеть старушку неудобно, и уходить с поста в первый свой рабочий день — не очень правильно. Спасла её в этой скользкой ситуации бабка Арина.

— Света, доча! — заполошным баском закричала она из своей ограды. — Брось ты эту хворую. Её ишо и лопатой до инвалидности не приведешь. Тут мне худо, шагнуть не могу. Тырка по лопасти проехала, нога в вертуке отказала!

— Когда это успела в аварию попасть? Чо заблажила-то? — подозрительно заинтересовалась соседка.

— Тритёводни ишо. А сёдни вот как вступило: не шагнуть! — бабкин голос из-за забора слабел с каждой минутой.

— А что такое «тырка?» А «лопасть?» А, баб Катя? — вполголоса попыталась сориентироваться в мудрёной болезни Света. — И вертук?!

Окончательно выздоровевшая Катерина Васильевна, потуже затянув на затылке узелок платочка, разворчалась:

— Воот, а ишо, говоришь, на пятёрки училась! Колесо тележно ей по ноге проехало, а нога-то отказала ходить, отнялась. Иди, милая… Иди, догляди её, она ведь заваливатца теперь будет на кажном шагу. Так-то она хлёско ишо бегает, не угонисся, карахтерная на ногу. Жалко, если сядет. А про Стёпку-то, внука, говорить начнет, расхваливать, дак не слухай… Балабол он! Хулюган. Под Святки так ахнул бревном мне в угол дома, щекатурка упала! Кутью бил!

Не дойдя до своей калитки, обернулась и ещё раз предостерегла ворчливо:

— Хулюган!

Положив в саквояжик нужные, по её разумению, для лечения «вертука» медикаменты, Света шагнула к бабе Арине, втайне надеясь, что уж та точно не симулянтка, как трое первых в этот день посетителей.

Не прошло и пяти минут, как баба Катя без всяких признаков недавнего недуга, метнулась по каким-то задельям в улицу, и ненароком глянула в окошко в доме Арины.

— Так и есть! Опять, однако, невеста мимо!

«Невеста» мирно чаевала за столом с дедом Саней и бабкой Ариной, заливаясь смехом: видать, хозяин вспоминал чего-то из своей явно боевой молодости. Да и бабка Арина сидела за столом пряменько, горделиво держала голову, как под короной, а не под деревенским платком, и никакая старушечья хворь её не кособочила.

Изредка пылили по улицам вёрткие грузовички, а чаще сновали мотоциклы — привычная деревенскому народу техника, одинаково любимая и стариками, и молодыми, и даже пацанвой. Для них владение отцовским старым «Ковровцем» или фасонистым «Восходом» было сродни умению езды на велике: если тебе 11-14 лет, у тебя есть ноги и руки — ты просто обязан уметь ездить на отцовском железном коне.

Видя порой краешком глаза в окно этих мотоциклистов, Светка приходила в ужас: не дай Бог, кто-то упадёт с этой трескучей техники! Ребятня летала и по просёлочной дороге, и через мосток, где видна была еще одна улочка, уходящая своим краем в лес.

Село наискосок перечеркивала мелкая, но быстрая Макариха — украшенная лохматыми чёлками вербы с обеих берегов речушка. В тальниках, судя по мелькающим удочкам, сидели деревенские рыбаки.

Глядя на мелких гольянчиков и пескарей в плошке кота, с одного раза можно догадаться, что и дед Саня — любитель рыбалки посреди села. Душевно было у стариков, да ещё и тазик стряпни с собой дали, утром чай попить. Как ни отнекивалась Света, постряпушки пришлось нести домой перед собой в вытянутых руках. Их запах приятно украсил казённость ее комнатушки.

— Нет, что ни говори, работа в деревне в радость, — улыбалась она своему отражению в зеркале.

Первый день работы принёс Светке только хорошее. Даже утреннее недоразумение, во время которого её слегка помяли и потискали, к вечеру казалось не досадным, а смешным. Тем более о внуке Стёпке за соседским столом было рассказано столько хорошего и смешного, что он показался уже вполне милым.

Днём Стёпка был на работе, поэтому пришлось приезжей верить на слово старикам. А уж районная газета с его портретом и очерком об уборочной на первой странице и вовсе была призвана доконать городскую «докторшу».

Остатки дня Светлана приводила в порядок подзапущенную картотеку, проверяла графики соблюдения прививок, писала первоочередные планы, проверяла списки хронически больных, в общем, занималась бумажной работой, с радостью и любопытством поглядывая в окно, в надежде на какого-нибудь случайного больного. Никого! Как специально! Какая-то хронически здоровая деревня ей досталась, что ли…

Ловила себя на мысли, что готова даже выйти из дома и погонять на велике. Или осмелиться и сесть на настоящую лошадь!

В общем, планы были вполне сельские и житейские. Спохватившись, бросилась в магазинчик, что увидела неподалёку и подкупила себе продуктов.

— Соседи, конечно, хорошо, но ведь у них не столовая, — пристыдила Светка саму себя, вспомнив о баб Арининых блинах и сметане. Бычки в томате с отварной соседской картошкой тоже были ничего!

Прикупила себе в «Смешторге», именно так он и назывался, и продуктов, и кое-что по необходимой хозяйственной мелочовке, которой не оказалось под рукой, забежала в отделение связи и созвонилась с домом. Заодно познакомилась с заведующей почтой — седой смешливой Тамарой Васильевной и хорошенькой почтальонкой Ленкой — тоненькой, черноглазой девчонкой, приехавшей погостить до сентября к родным. Тамара Васильевна доводилась ей тёткой и Ленка ей помогала в сортировке газет и писем.

Ленка дала приезжей честное слово, что покажет все местные грибные и ягодные места и местную купальню. Потом Ленка проводила Свету до дома, рассказав по пути о местных жителях и достопримечательностях

Вечером Света уже чувствовала себя практически аборигеном: знала, в котором часу погонят мимо стадо домой, как будет выглядеть веснушчатый пастух Серёга, которого все зовут ковбой Мальборо, чьих он будет, и насколько громко будут встречать коров собаки со всей округи, и чью собаку следует остерегаться.

Знала даже, с какой скоростью промчатся мимо Колькин Газик и Стёпкин Зилок.

Дед Саня моментально и накрепко обучил Свету всем тонкостям автомобильной промышленности страны и местного колхоза в частности:

— Если сначала курицу задавит, а потом так тормозами будто «Кыыыышшш» сказал — значит, Стёпка на своём, а если куры орут и «кшшш» нет — значит, Колька летит.

Под вечер парни появились дома. А когда стемнело, уселись в аккурат на брёвна напротив Светкиной квартиры. Светка притихла в своей комнатке, не зная, как реагировать.

И вдруг вопли «Бони-М», надоевшего в общаге до тошноты, разнеслись во всей округе. И тишина деревенского вечера, который так разительно отличался от городского, была разрушена. «Варвара жарит кур», — вовсю измывались над непонятным языком парни и укатывались со смеху, залихватски перебивая солистов.

«Концерт» длился минут пятнадцать. Появившиеся бабки заправскими участковыми прекратили всю эту музыку, потребовав прекратить изгальство, пообещав поломать «чёртову балалайку» и оборвать «женилки». Что уж было страшней из всего этого, но концерт быстро затих.

***

Утро следующего дня свалилось на Светкину голову так же рано, как и предыдущее: солнечными лучами, запутавшимися в голубых подшторниках, заполошным криком петуха.

Новорожденные листочки черемухи уже распрямили свои зеленые лёгкие, и дышали свежим утренним ветерком, с радостным шелестом переговаривались с воробьями и настойчиво оглаживали стекло лёгкими касаниями, отчего по занавескам струилась веселая рябь. Чуть позже мычание коров за окном заглушилось шумом первой проехавшей автомашины. Ещё до звонка будильника Света выскочила из постели, умылась и выскочила на крылечко. Наблюдать каждый раз восход солнца и пробуждение дня было упоительно.

— Какая ж красотень! — шумно выдохнула Света, вспоминая унылые утренние подъемы в студенчестве. Ни одного такого городского утра, напоенного красками и звуками, она не помнила.

К началу рабочего дня на крылечке никого не было. Довольная фельдшер снова взялась за картотеку и составление прививочных списков.

По окну мелькнула тень от явно высокого человека и тут же раздался стук в дверь.

— Да, да, — входите, — обрадовано пригласила Света, которой не терпелось кого-то полечить.

В медпункт, старательно вытирая ноги, зашел мужчина лет тридцати, который слегка сутулился, скрывая гренадёрский рост.

— Присаживайтесь. Фамилия?

Мужчина, опустился на кушетку, оберегая при этом ногу.

— Семён Писаренко, из строительной бригады.

— Что случилось?

— Да вот, спрыгнул с крыши во время ремонта, да на доску с гвоздём. Думал — лёгонько, хватился, а крови уж полсапога.

— Ой! Снимайте сапог скорее!

— Да я уж помыл ногу-то в бочке, перевязал сам, как смог. А мужики пугают столбняком. Говорят, сыворотку какую-то надо вколоть. Вы уж поставьте, а то прикинется болячка. А нам телятник срочно надо перекрыть, покуда дождей нет.

Уложив долговязого строителя на кушетку, Света сняла домашнюю повязку, внимательно осмотрела рану на стопе, промыла перекисью, обработала и крепко перевязала. Набрав в шприц препарат, не оборачиваясь, попросила:

— Раздевайтесь. Сейчас укольчик поставим.

Усевшись, Сенька расстегнул рубашку, оголил плечо, но Света остановила:

— Давайте в ягодичную мышцу.

— Каво? От придумала… — покрасневший Сенька расстегнул ремень брюк. Но как только Света приблизилась со шприцом, неожиданно побледнев, мягко свалился на кушетку.

Обескураженная фельдшер от неожиданности ойкнула, бросила шприц на лоток, и стала торопливо искать нашатырь, который, как назло, куда-то запропастился. Успела ослабить ворот рубашки, и со смоченным нашатырём шариком приблизилась к Семёну. И именно в это время в двери медпункта влетела молодая рассерженная женщина, раскрасневшаяся от бега:

— Так я и знала! Бессовестная. Ещё и халат напялила! — заявила она. Запыхавшись, оттолкнула Свету от Семёна.

— Погодите, в чём дело? Не мешайте мне! — Света взялась за ремень брюк, приспустив их, ловко вогнала сыворотку в положенное место.

— Я покажу, не мешайте! Ты зачем мужика моего раздела? Ещё и штаны снимать! Он просто ногу, — крутила она толстым пальчиком у носа докторши, — ногу гвоздем поранил! До этого тут была одна! Ишь ты, шалава! Нашлась на нашу голову! — выпаливала она обидные фразы прямо в лицо Свете, тряся при этом взмокшими от пота кудряшками.

— Да я хотела поставить укол противостолбнячный, а он упал, — пыталась было прояснить ситуацию Света, от обиды раскрасневшаяся не хуже незваной гостьи.

— Знаю я ваш укол! Вишь, зачастил тут! — затрясла жена за плечо Семёна: — Вчера ремонтом интересовался, сегодня уж развалился здесь, — оттолкнула горячим бедром Свету в сторону окна.

— Погодите, дайте я приведу его в чувство! — буквально заорала Света, и бросилась с ваткой в руке к Семену. Тот, уловив нашатырь, открыл глаза, замотал головой, пытаясь понять, что произошло. Наваждение в виде ревущей жены не исчезало и он устало опустился на кушетку снова, поплотнее запахнув ресницы.

— Я тебе приведу. Я вас обоих приведу! — никак не успокаивалась ревнивица, подступая так близко, что были видны мелкие капельки пота под глазами.

Неизвестно, чем бы это всё окончилось, если бы в историю сражения не вмешались неожиданные силы с фланга. Подкрепление обозначило себя ещё более громкими воплями, появившись перед медпунктом на боевой сельской тачке для мусора. Упираясь калошами в землю, толкала перед собой тачку уже знакомая Светке баба Катя. Побуревшее от натуги лицо залилось потом, платок сбился на самую макушку и выглядел более пиратской повязкой, чем смиренным старушечьим платом. На тачке восседала ещё одна старушка, худенькая до невозможности, но с отёчным раскрасневшимся лицом, заплывшим правым глазом и несуразно большой нижней губой, тоже нездорово распухшей.

Бабка Катя, привёзшая её, рассерженно толкнула крикливую ревнивицу:

— Уйди, полоротая! Фершал тут для дела приставлен, а ты со своими поревнушками! Она, между прочим, с Колькой моим сухарит. Иди-иди, Лизавета, тут вишь, Людмилка наша того гляди глаза закатит…

Лизавета, так и не смирившись, бросилась прочь, размазывая слёзы по широким щекам: — Ну, приди только домой, кобель, приди.

Света, тоже в слезах от несправедливости бабского оговора, снова сунула нашатырь строителю. Сенька, придя в себя окончательно, растерянно оглянулся.

Рассердившаяся не на шутку баба Катя командовала:

— Иди, свою дурочку догоняй. Да не дай бог окошки вышшалкает докторше в доме. Я палномоченному скажу. Ей двадцать четыре часа дадут, штоб выехала с деремни!

Прихрамывая, Сенька понуро зашагал с крылечка в сторону калитки, вяло цыкнув на бросившуюся было за ним собачонку.

— А вы кого вы тут доставили и молчите? — встрепенувшись, Светланка схватилась, как за соломинку, за исполнение своих непосредственных задач, к которым, собственно, и приставлена была. Порывисто, совсем по-детски всхлипнула, задавливая в себе слёзы, и приступила с расспросами к отёчной старушонке на тачке:

— Что с вами?

— Дак разве тут успеешь слово вставить, — развела руками баба Катя. — А Людмилку-то и не расспрашивай. Молчит после больницы. Пошти уж третий год ни тык, ни мык, паларизованая она, кровоизлияние было.

Несчастная бабка Людмилка мыча, показывала то на лицо, то на небо. Света вопрошающе поглядела на сопровождающую.

— Вот ведь дурочка-то, Людмилка! — продолжала баба Катя, утерев пот с лица платком и заново покрепче повязав: — Дак задумала умирать. Не ходит ведь толком пошти три года. Внука на вышку загнала, штоб он оттуда старые вешши поскидал. Мол, помру, а манаток полный чердак.

Бабка Люда отчаянно жестикулируя, подтвердила всё жестами.

— И что дальше-то? — Света, никак не понимая причин, начала нервничать.

— Внук ей валенки старые кидает с вышки, а в одном — осинник видать был, — повышает голос баба Катя, будто разговаривает с полупарализованной Людмилкой, а не с умницей-докторшей: — Но и осы-то тучей с этого валенка да на Людмилку. Накусали её, не знай скоко раз. А та забыла про свою каталку, да удирать! Убежала к самой речке! Вот лицо и заплыло, а ноги оттуда не несут. Пришлось вот на тачке — хорошо, с краю деревни была у Петра. Как бы худо не сделалось, можа, какой укол ей?

— Что же вы молчите-то! Ей срочно укол ставить нужно! Ведь может и шок анафилактический развиться… Как себя чувствуете? Дышать не трудно? Не жарко? Сейчас мы ей укольчик. Везите её срочно к крылечку и на кушетку.

— Сама дойду, — буркнула вдруг «немая». Не обращая внимания на замолчавших людей, выкарабкалась из тачки, придержавшись за подол Катерины, и медленно заковыляла к крыльцу. Бабка Катерина, судя по разинутому рту и выражению глаз, тоже потеряла дар речи.

— Думала ж, помру, к чертям шабаччим, — шепелявит Людмилка. — А манаток, как у цыгана в кибитке… А тут эти чёртовы осы! Коляска завязла в воротах, но не помирать же от ос! Схватилась, да побежала. Забыла, што не ходячая… Бегу… Думаю: чо творю, чо творю? Я ж не ходячая! А они меня жучут! Дак и в шшаку, и в бровь, и лытки все посъели. Реву невголось, а она язва, даже за язык и то кусила!

— Дак ты приставлялась, чо ли? Што немая, да не ходячая, — подозрительно поинтересовалась баба Катя.

— Тьфу на тебя. Рази можно? Это, видать, осы меня вылечили, — прошамкала пострадавшая. После чего со всеми мерами предосторожности бережно была заведена в медпункт.

– Воо, а я как дурочка её с полкило́метра пёрла на тачке на этой! — сокрушённо выдохнула Катерина и, узрев подошедшую на шум Арину, во второй раз начала пересказывать историю про ос, утирая пот снятым платком.

Арина только руками взмахивала от удивления: болезненность бабки Людмилки была в деревне у всех на виду. Замолчавшая старуха сиднем посиживала дома и если уж изредка перемещалась по деревне, то только на специальной каталке, которую достали по большому знакомству в городе дети Людмилки. Обретение речи и движения несчастной сиделицей было сродни воскрешению Лазаря — о чём и перешёптывались удивлённые подружки, пока в медпункте шли процедуры.

Из открытой форточки периодически возносились хриплые стоны и выкрики болящей. Старухи примолкли, многозначительно переглянулись.

— В уборну! — выйдя на крыльцо, каркнула осипшим голосом бабка Людмилка.

—Каво? — Катерина всё еще не могла взять в толк, что Людмилка теперь практически здорова.

—Глухня! В уборну, говорю, хочу. Вези скорей!

— Нет, паря. Иди! Я тебя поддоржу и шагай сама, покуда ходули твои шавелются. У меня вся спина от тебя отнялась. Давай-давай, пошли. А ты, Арин, телегу Петру укати, покуль я эту притворшицу домой сопровожу.

Светлана, выйдя на крылечко, только головой качнула: все её пациенты довольно бодро семенили по улице и пустая тачка, которую волокла бабка Арина, радостно погромыхивала на ямках, поднимая пыль.

Пока на горизонте не было ни одного болезного, Светка позволила себе потянуться всем телом, с наслаждением вдыхая запахи летней зелени. Беленький халатик при этом так художественно обрисовал её изгибы, что глаза подошедшего от своего дома деда Сани сверкнули, как у кота под столом. Смолчал, только кашлянул сзади. Света обернулась:

— У вас-то все нормально, Сан Петрович? На что-то жалуетесь?

— На старуху, моя хорошая. По девкам не разрешат бегать, — хохотнул сосед. Кое-как оторвав взгляд от голых коленок Светланы, завёл разговор:

— Ты, милая моя, ухажера-то в городе не оставила?

— Ой, дядь Саня! Знакомая песня, — с облегчением рассмеялась фельдшерица. — Не оставила, нету, некогда! Стёпка точно лучше Кольки! Колька — балабол, а Степка — луччий шофёр и у его награды. И в газете про него пишут!

— Награда, милая моя, награде рознь. Смеёсся вот. Вон, наш парторг знаешь, как награду получил? — и, не сдержавшись, первый захохотал.

— Про награду парторга мне ещё никто не говорил. И за него тоже сватаете?

— Оборони Бох! Во-первых строках сообщаю, што он женат. Хотя, к слову, до вашего брата охотник. На всяк случай коленками вот так не сверькай, если придется с ним свидеться. К той нашей фершалице шипко неравнодушен был. Один раз моя старуха на его ведро воды после стирки вылила, будто не видела, что под забором постаивал, в гости хотел зайти.

— А про награду-то, дядь Сань? Интересно ж.

— Дело было к юбилею Великого Октября. Награды многим светили — урожай по осени хороший был. Погода тот год браво подфартила. А ему шипко уж охота было не знак «Победитель соцсоревнования», или «Ударник пятилетки», как всем, а орден «Знак Почёта». Да на ВДНХ съездить от колхоза на халяву. Вооо.

— И что? — Света даже привстала.

— Поехал он в область, к инструктору обкома, что по наградам гумаги составляла. Мёду набрал, зверинки, самогону — вечерок скоротать, она вдовая. Приежжат, а у ей канализацию прорвало в фатере. Приехал, как нарошно, к обеду. Ну, мужик в доме! Разве цаца городская будет руки пачкать? Вот и вожжался с говнищем до темна. Орден, правда, получил к семому ноября… Но! — дед назидательно поднял палец, — про это дело колхозники узнали, да и посмеиваются… Мол, от какого это ордена назьмом городским прёт…

— А как узнали-то?

— А у нас разве скроешь. Сам же и проболтался. Когда обратно ехал, хоть и постирался в городе, а несло за версту. Да Бог с ней, с наградой. У нас щас другая беда. Колхоз-то едва живой. Прям беда! Коров сокращают! Всё какой-то бартер. Запчастей ни на трактора, ни на машины. Зарплату как в ранешны времена, пшеницей дают. Худо дело, девка.

— Да слыхала, дядь Сань, не с луны прилетела. Вот почему так, а? Городу есть-то всегда надо? — Света присела с Петровичем на скамеечку у крылечка.

— Не знай, почему так. Будто там, вверху, и не подозревают, что пшеничку-то вырастить — солярка нужна. На солярку цены подняли. А за пшеничку нам — копейки. В ранешно время бы за такое такой спрос учинили, что сразу бы всё нашлось, а сейчас — попустительство одно. Тогда ведь разутые, раздетые, а план за пятилетку перевыполняли. А тут — всё есть, а колхоз рушится. Не пойму ничего!

— А в городе тоже несладко. Камвольный, говорят, едва дышит, и Машзавод лихорадит. Работы нету.

— Вот и говорю, порядку не стало. Машзавод-то ещё до войны поставили. А сейчас нате — доруководились! На носу девяностый год, а мы без войны всё теряем. У нас там полдеревни работает, — дед Саня замолчал, сердито растирая плечо.

— А мы тут с внуками. И те скоро убегут. Вот и присватываемся к тебе все: женится внук, значит — тут останется. Ты ж теперь коло нас, как привязанная. За городского замуж даже не думай — не отдадим! — окончательно расставив точки над политической ситуацией, дед подался к дому, углядев возвращающихся старух.

А Света, включив утюг, принялась наглаживать ещё не развешанные шторы, чему-то улыбаясь при этом.

Потом накипятила в ведре воды, постирала халатик и личные вещички, и только собралась нагреть воды ещё, как из розетки, куда было сунулась с вилкой кипятильника, полыхнул синий язычок. Вскрикнув, замахала рукой — показалось, что даже руку обожгло. Отставив руку в сторону, Света полюбовалась на отменный тремор: рука тряслась, как для пособия по Паркинсону.

И именно в это время мимо окошек торопливыми шагами прошёл домой Степан. Светлые вихры золотило солнышко, не особо торопившееся на ночёвку. А уши, подсвеченные вечерним заревом, смешно полыхали, как пионерский костёр. Не заметить его было просто невозможно:

— Степаан! Вас просто Бог послал! У меня в сейчас в розетке как щёлкнет! И дым из розетки! А я ведь в этом не разбираюсь, — торопливо окликнула его Света с крылечка.

— Делов-то! Я тут как раз мимо проходил. Вот, угощайся! — Стёпка щедро сыпанул в ладони, которые она едва успела подставить, барбариски. — Я щас, я мигом! — и скрылся в квартире.

— Кто ж тут так насоединял? Погоди, я сейчас еще под патроном лампочку гляну, что-то мне не нравится, как она мигает. Говорил же мне дед, чтоб доглядел, мол, всё на соплях уже!

Крутнувшись к дому, принёс стремяночку и заодно поменял что-то под потолком. Делать особо не спешил, или уж по натуре не быстрый, или же попросту не хотелось уходить из маленькой квартирки. Светка уже разорила полгорсти конфет.

Спустившись на пол, соседский мастер почесал затылок и решительно сказал:

— Надо все розетки проверить. Не дай Бог саданёт, к нам потом спрос — не сберегли доктора, — и, не ожидая возражений или согласия, прошёл в другую комнату.

Света, довольная, что проблема решилась как по заказу, двинулась следом, исподволь любуясь широкими плечами и ручищами Степана.

— Никто не обижает тебя?

— Неет. Наоборот, — улыбнулась она соседу.

— Что наоборот? — испугался Степан. — Пристаёт кто?

— Неееет. Уважительные все.

— А Колька? С пряниками не подкатывал?

— Нет. А почему с пряниками?

— Дак он у нас прянишная душа. Без них никуда. — Стёпка улыбнулся, вспомнив про давние Колькины причуды и пошел с ревизией электропроводки по всему периметру.

А Света, прихватив выстиранное, стремглав бросилась в ограду. Халату следовало до утра хорошенько просохнуть, а она и не подумала вывесить его на веревки на солнышко. Развешивая бельё, заметила макушку Николая. Присев на скамейку у ворот, он краешком глаза примечал движение в ограде. И, увидев Светлану, демонстративно отвернулся к речке и начал насвистывать мелодию из известного мультика — песенку из «Бременских музыкантов»

Колька был при полном параде: современная рубаха с белыми погончиками, которые так удачно подчеркнули цвет волос, и кепка из джинсы. Прослушав знаменитый «бременский» мотив, Света не удержалась и зааплодировала, а потом, привстав на чурку у забора, выглянула сверху на довольнющего Николая. Тот, увидев её, разулыбался ещё шире.

— А что, трубадуры в вашей деревне вот так запросто ходят и насвистывают серенады?

— Не, ну а чо? Потрубадурить нельзя? В кино ты не слишком бежишь, вот на серенаду только и выглянула.

Появившийся на крыльце Степан недовольно буркнул:

— Ты это, Трубадур, трубу не боишься потерять?

— А ты чего тут? Что-то я у завгара не видел путевку на рейс в медпункт.

— Помочь меня попросили! А ты вот чего припёрся?

— Стёпаа, ну зачем ты так? Человек просто так проходил, да ещё и песню спел, — похвалила Светка заметно сникшего Николая, — Николай, да ты просто артист!

— Намёки понял. Не дурак. «Стёёёпа», — ехидно передразнил он Светкины интонации. А потом размашисто зашагал в сторону реки.

— Ой, Степан! Ушёл он. И забыл на скамеечке, — бросилась к месту, откуда сорвался Николай и обнаружила там кулёк, из которого просыпались пряники. Стёпка машинально взял один и с удовольствием зажевал мятную мякоть.

— Хороший он, Колька-то. Правда! Друг мой закадычный! Жалко, ты одна к нам в деревню приехала, без подружки. А то бы мы её тоже быстро замуж отдали!

— Как у вас тут всё просто. «Тоже», — главное!

— А чего мудрить? В город махнуть большого ума не надо. А кому деревню оставить? Да и не люблю я город. Тут у нас вон какая красота. Это ты еще за речкой не была. Скоро саранки пойдут. Кукушкины башмачки. Эх, разве в городе такое увидишь!

Стёпкино лицо опять раскраснелось, — неловко вдруг стало, что цветочками восхищается, будто он уже сейчас показывал свои заречные красоты.

— Вот только комары донимают. Так это, потому что речка рядом. Сейчас стемнеет, лягухи концерт закатят. Слыхала хоть раз? Бери кофту, пойдём слушать.

Света шагнула в квартиру, а Стёпка, постояв на крылечке — следом, — забрать стремянку и закинуть домой.

Закутавшись в зеленую дымку, улетала с берегов весна в черемуховых облаках. А сюда, в деревню, к Макарихе спешило лето с душистым тополиным настоем, который можно пить большими глотками, с запахом прели и юной березовой листвы, с рыбаками на закатном берегу, мухами облепившими тарелку берега по краю, будто там мёд, с невидимыми жаворонками, поющими свои нескончаемые трели, и с лягушачьими разговорами. Заходились лягушки в любовном экстазе. И впрямь, оказывается, поют! — улыбалась Света, будто не замечая, как невзначай обнимает ее Стёпка.

Прятала она лицо в букетик с саранками, не замечая, что нос и подбородок уже вымазались в оранжевую пыльцу. А Стёпка, улыбаясь, думал, что в пыльце она похожа на апельсин, что редким подарочным чудом затёсывался зимой в бумажный пакетик новогодних колхозных подарков.

***

Дни бежали за днями. Света уже изучила всех пожилых односельчан, побывала и в других домах, где проживали самые маленькие крохи. Патронаж проходил вовремя и в срок, и мало-помалу новенькая фельдшер становилась в деревеньке своей. Привычка бегать вечером, после работы, к речке вместе с Ленкой и ребятнёй приводила в восторг и детишек, и родителей.

Дед Саня и тот стал чаще сбривать свою сивую бородёнку, а проходя мимо, унимал шарканье калош и старался подтянуть пузцо. На удивлённый взгляд Стёпки сердито пояснил:

— Чо это я перед молодухой, как последний размазня ходить буду.

— Какой молодухой? — прикинулся непонятливым Стёпка.

— Уйди с глаз моих. Перед нашей молодухой. Попробуй упусти!

Стёпка только рассмеялся. На походы с докторшей пока не хватало времени. Хорошо, Ленка, забегая с письмами из города, развлекала Светланку, а потом о чём-то секретничали по вечерам и заливисто хохотали. Зато на танцах по субботам возле Светланки он был рядышком. И провожания домой случались каждый раз по самым длинным маршрутам…

Утро этого дня ничем необычным отмечено не было. Так же радостно, будто только что родился, ни свет ни заря, проорал петух. Так же степенно прошли мимо окошек коровы за поскотину, и так же важно проплыл на лошади местный ковбой, лениво пощёлкивая бичом.

Солнце привычным путём обогнуло утёс, прокатилось по крутым верхушкам сопок и, оттолкнувшись от них голенастыми лучами, выпрыгнуло в безбрежность июньского неба, будто промытого за ночь до непостижимой голубизны, отороченного по сопкам нежно-розоватой белой опушкой. Лето нынче начиналось не с томительного разбега, а вело себя так, будто давно уже обосновалось в этом уголке возле речки.

Вода в Макарихе уже к концу мая стала тёплой настолько, что самые смелые не только бродились с марлевым неводом для пескарей, но и, побросав сандалии, приседали до пояса, громко подбадривая самих себя воплями.

— Робя! Да уже тёплааая! Слышь чо! Прыгай давай!

Девчонки «грели воду», размахивай руками, поднимая брызги. И выкрикивая:

— Баба сеяла горох и сказала «Ох!», — приседая на оханьях в воду, поднимали такой визг, что Светка по-доброму завидовала ребятне и ждала вечера — сбегать с Ленкой на речку.

К середине дня старухи потянулись к магазину — захватить привезённый из райцентра хлеб, которого часто не хватало всем желающим. Очередь у магазина длинная, цветастая, разговорчивая. Проехавший мимо автобус с любопытством проводили глазами: в середине недели из города обычно мало кто приезжал, автобус вхолостую делал крюк и возвращался обратно за поскотину выскочить на «федералку».

А тут на остановке дверца автобуса выплюнула одного пассажира — в помятом с дороги костюме, с неказистым чемоданчиком. Пассажир был при шляпе, при очках, чем заметно отличался от местных, подпирающих палисадник мужиков.

— Интересно, к кому это гость сдалёка, — первой высказалась баба Катя, выйдя из магазина с покупками. — Тилигентный, сразу видать.

— Щас у его и спросим, — предложила баба Арина самый рядовой способ утолить любопытство. Поправила платок, вытерла калошу об калошу. Сочтя, что вполне прилична для такого интеллигентного гостя, двинулась навстречу.

Старичок, приподняв шляпу, поздоровался:

— Доброго всем дня, уважаемые. Не подскажете, есть в деревне Дорожковы?

— Нее… Никого не осталось. Давно жили, шшитай, пол-улицы было Дорожковых. Кто до войны потерялся, кто в войну, всех разметало, — охотно доложила Катерина.

— Как? Никого? — Приехавший растерянно поглядел за село, куда уже покатил автобус, волоча за собой шлейф пыли.

— Родня твоя, поди, — полюбопытствовала Арина.

— Да. Родные. Думал, может, тут кто остался из своих. Жена умерла, дети далёко. А корни тут… А гостиница тут есть?

— Нашёл чо спросить. Сроду не было.

Мужчина растерянно топтался, перекладывая чемодан из руки в руку.

— Но пойдем ко мне, — решилась вдруг Катерина. — До завтра остаться придётся. Автобус-то второй раз токо утром к нам зайдёт. Я своего старика схоронила три года назад, хоть поговорю с тобой вечером, всё не так тоскливо будет. — Не обращая внимания на шиканье Арины и попытки приостановить неуместное гостеприимство, продолжила: — Дом большой. Гостиниц у нас в деревне отродясь нету. Поди не обидишь?

— Ой! У голодной куме одно на уме! Гляди, не ссильничал бы! Кому мы нада! — съехидничала Арина. Мысль, что Катерина спокойно ведёт в дом совершенно чужого человека, злила. Мало ли что у него на уме. Может, какой грабитель. Рожа-то нехорошая! И сказать ей впрямую ни то ни сё, сколь не одёргивала, — не понимает!

— Тьфу ты! — отодвинув с пути Арину, Катерина решительно пошла вперед, показываю гостю дорогу к её калитке. Дома, не довязываясь с лишними расспросами, поставила чайник, показала, где рукомойник. Умывшись, гость достал из кармана пиджака расчёску, причесался перед гардеробом с большим до полу зеркалом. Выпрямился перед своим отражением, а потом, взглянув на портреты на стенах, сгорбился вдруг и стал их разглядывать. За этим занятием и застала его хозяйка.

— Но чо ж стоишь-то? Пойдем чайвать.

Не успели чинно расположится возле стола, как в дом зашла Арина.

— Меня старухи в разведку отправили. Боятся тебя одну на приезжего-то отставлять, — остановилась у порога, впрямую разглядывая приезжего.

— Не чуди, где ты их успела увидать, старух? Садись чай пить. Любопытство распирает, поди?

— Распираает. Но расскажи, мил человек, кто тебе Дорожковы-то были?

— Погоди ты, — остановила её Катерина и налила ещё одну кружку чаю. — Дай обопнуться с дороги человеку. Всё ж таки в возрасте.

— Родня наша. Родители наши дружны были с Гаврилом да с Анной. А вы не знаете, где кто-нибудь из их семьи? — приезжему, видимо, самому хотелось побыстрее что-то узнать.

— Всю семью в тридцать семом поразорили. Гаврилу забрали ночью. Увезли. А семью на другой день пришли выгонять с дому. А пост был и как раз забирать пришли в пасхальный день, — стала вспоминать хозяйка. — Мясо в печке томилось в чугунке. Анна схватила чугунку, руки обжигает, а она к телеге с мясом, куда всех детей кинули. Отобрали, горлохваты! Семь детей из избы выгнали, одну шубу на всех в телегу бросили. Ни подушки, ни одеяла.

— А куда их?

— Кто ж знает, — мрачно ответила Арина, — Заикаться-то боялись, не то, что расспрашивать. Вечером на угол бани котомочку повесят, бывало. Всё думали, что может, кто вернется, хошь набегом, да поесть возьмёт из дома.

— А Сазоновы рядом жили? Они что-то могут рассказать?

— Эээ, — соседки переглянулись. — И Сазоновых знали? И тех тоже сгнобили, — подняла к божнице голову Катерина и перекрестилась.

— Только старших? — уточнил старик.

— Нет…, — Катерина мотнула головой, — Забрали деда Никифора, сыновей его Алексея и Петра, увезли. А молодухи, с бабкой Никифорихой, с Николаем, да детишками в ночь ударились в бега. Понимали, што и им покою не будет. «Враги народа»!

— Даа, — поддакнула Арина, у которой уже и слёзы блестели в глазах. — Рассказывал отец-то мой, как на плоты их бегом-бегом посадили, курочек несколько в корзинку. А курочка яичко снесла, пока грузились. Вот маленькая девочка держит яйцо в руке, а оно возьми да упади в воду. Заплакала так горько девчоночка; плоты мужики столкнули и уплыли они.

— А потом, потом куда они? — не унимался и выпытывал гость.

— Потом уж, после войны, писала старшая дочка их в деревню. Мол, остановились на станции, потом пешком перешли через хребет и стали жить в Иргени. А Николай-то, средний сын Никифора, работал на заработках и помер на станции этой от воспаления, — вытаскивала из запасников памяти сведения хозяйка дома. А Арина поддакивала:

— Нооо, слыхала я. Молодуха-то за ним на санях зимой на станцию через этот хребет ходила. Потом волочила его мёртвого домой туда хоронить. Попростыла, да потом так долго хворала. Лежала в больнице с малярией. А дети в землянке там одне.

Старик всё ниже и ниже опускал взгляд, Катерина спохватилась:

— Но не к ночи спомнили… Царство всем небесное… Человек приехал на родную землю, а мы всё о грустном. — Метнулась к шкафу, потом в сенки, принесла на столик варенье, стряпню.

— Ишь, какая хлебосольная хозяюшка, — въедливо ковырнула Арина, — У вас, можа, всё уж сладилось, а меня тут принесло.

— Ой, не борони, чо попадя… «Сладилось», — шикнула Катерина. — Я ведь, чума такая, даже не спросила, как зовут!

— Он чо! Как зовут-то, гость нежданный? — схватилась и Арина.

— Владимир Петрович, — чуть привстал приезжий.

— Вот, Петрович, и думай. Родина твоя, говоришь, а тут и невеста без места, картина-Катерина! Есть у нас ишо одна вдова. Но страшная. На её даже мухи не садятца. А Катерина у нас, шшитай, ишо кровь с молоком.

— Хто страшная? Я страшная? — уже от двери начала бабка Людмилка, с ещё не до конца сошедшими со щек отёками от укусов.

— Ох, ты и хитрушша, — в голос рассмеялась Арина. — То не дай Бог, какая хворая, а тут про сватовство услыхала, уж прилетела. Седни-то кто накусал?

— Но заюлила. Ты про кого это — «Мухи не садятся»? — сурово допытывалась Людмилка, разобижено тряся губами.

— Шуткую я, Катерине цену набиваю! — Арина ловко поставила под Людмилку старенький табурет. Та грузно села на него, оправила складки юбки, и стала внимательно глядеть на гостя, слеповато подавшись вперёд. Засмотревшись, уронила увесистую клюку прямо на пол. Петрович, согнувшись, припал на коленки, подхватил клюку из-под столика, поправил ножичком отставший кусочек бересты на рукояти, подал хозяйке. Снял пиджак, повесив его на спинку стула, остался в рубашке, из-под которой просвечивала тельняшка.

— Петрович, не лазал бы ты там по полу с этой клюкой. Што уж мы, нелюди какие, сроду раз мужик у нас тут затесался, а мы тебя на ремонтные работы.

— Ну да… Надо бы для красоты сразу на божницу, — съехидничала Арина.

— А чего с мужиками-то у вас худовато? — проявил заботу приезжий.

— Дак тебе ж толмачили, что. Какие в тридцать семом задержались, на фронт забрали. А с фронта, сам знаешь, поди, по сколь народа пришло, — грустно доложила Арина.

— Это да. Сам-то воевал? — Катерина подвинула старику свежий чай.

— Воевал, конечно, воевал.

— А войска какие? Моряк, поди, раз тельняшку по сей день носишь? У меня меньшой мнук в моряках щас, — не оборачиваясь, показала заскорузлой уработанной пятернёй в стекло буфета, где красовалась карточка морячка в лихо заломленной бескозырке с надписью «Тихоокеанский флот».

— Нет… Я сухопутный, — старик сурово застегнул рубашку на все пуговицы.

— Награды, поди, имеешь? — любопытствовала Катерина, важничая перед соседками гостем.

— Да не в наградах дело. Кто фронт прошел, он, вроде как, очистился от всего, — старик встал. Видно было, что тяготил его этот разговор, и не по себе ему от расспросов. Покрутив в руке стакан, прислушался к себе и, потирая левую сторону груди, снова прошелся перед фотографиями на стенах. Бабки примолкли, но, не отрывая глаз, следили за приезжим.

— А где мне можно прилечь? Худо как-то, сердце ноет.

Катерина сорвалась с табуретки.

— Пойдём. Пойдем. Покажу тебе! От ведь дурочки старые, уморили человека с дороги. Щас постелю! — метнулась в дальнюю комнату. Соседки, неодобрительно покачав головами, вышли из избы. Но в сенях, по-хулигански переглянувшись, вдруг затянули:

«Сронила колечко, со правой руки,

Забилось сердечко о милом дружке…»

— Чо вот запридуривались, — зашикала на них выскочившая вслед Катерина. — Человек спать запросился, видите же — худо ему! А вы тут заголосили!

Арина с Людмилкой, помогая друг дружке, сковыляли с крылечка, и упрямо продолжили:

«Ушёл они далёко,

Ушел по весне,

не знаю в которой искать стороне»

Катерина, прикрыв калитку, остановилась и задумалась. Воспоминания, волей-неволей поднятые за столом, царапали изнутри ржавой колючкой. И хоть среди перечисленных гостем фамилий не прозвучала её родная, она помнила и о своём, незабываемом горюшке. Отец её тоже сгинул в тридцать седьмом, — и ни слуху, ни духу вот уж полвека. Был Василий, да весь вышел. Куда вышел — никто не знает…

Скрипнувшая сзади половица вытолкнула из воспоминаний. Оглянувшись, увидела Петровича. С посеревшим лицом он стоял у двери, налаживаясь выйти. Встрепенулась:

— Ты чо поднялся-то? Отлежись.

— Хотел спросить, — речка далеко от дома?

— А чо речка-то? Помыться, что ли? Дак у меня баня со вчера ишо тёплая. Сполоснись с дороги. Да и речка недалеко, вон за огородами.

— Хорошо-то как: баня, речка за огородами. Мечтал я так пожить, — оглянулся вокруг Петрович.

— А и живи, в деревне домов-то дивно пустых. Кто помочней, на машзаводе, да на камвольном, тут у нас неважнецко с работой. Мужицки руки в деревне завсегда лишними не будут. Дома побросали, никому они не надо. А желающих коровам хвосты крутить мало остаётца.

— Непривычный я теперь к деревне. Одному, поди, не справиться будет, — засомневался приезжий.

— Помогу где, по бабской линии, — брякнула Катерина, потом, испугавшись, как ей показалось, заинтересованного взгляда, поняла, что высказалась как-то не так, хохотнула неловко:

— Да неее. Постираться помочь, или с огородом. Спечь может что-то. Хотя, я последнее время больше по мужицкой — и сено косить самой, и дрова рубить. Внука с работы не дождаться.

— Во, дрова рубить само по мне. Да и сено — руки, поди, вспомнят, — взглянув на руки хозяйки, приметил и набрякшие вены, и кривые, как скрученные пальцы:

— У тебя-то, землячка, руки и, правда, мало отдыха знали, — неожиданно для самого себя погладил руку Катерины. Та запоздало спрятала руки за спину, потом почти сердито махнула в сторону бани:

— Иди уже, сполоснись да спать. Я внука попрошу, штоб потише брякал посудой. Поздно прибежит.

***

Вечер упал на деревню с неизвестно откуда приблудившейся тучей — мягко и стремительно. Туча долго гнездилась на заречных распадках, переместилась к восточному краю деревни и основательно уселась на ночлег у самого села.

Даже коровы поторопились домой с пастбища, хоть и манила к себе только вылезшая травёнка. Громыхая натруженными копытами по дороге, шуровали по домам, распуская длинную слюну до земли — верный признак приближающегося дождя. К ночи он брызнул на деревню, — третий уж за весну, и опять ко времени. Черемухи и тополя подставляли шустрым струям зеленые ладошки, нешумно аплодируя дождю, стёкла в окнах светло и радостно поблёскивали от вспышек молний.

Катерина, присев на кровать, сняла с головы платок, расчесала тугой узел, распустив волосы по спине. Натянутая за день немудрёной причёской кожа побаливала, и она с удовольствием растерла голову своей пятерней, похожей на громоздкую пятипалую расчёску с кривыми шишковатыми зубьями. Пробор распался, и вспомнилась старая ветеринарша из колхоза: «Волосы, говоришь, не держутся, на пробор распадаются? Хвораешь чо-то. Верная примета. У баранухи если шерсть распадается, значит, хворь какая-то её нутрит».

Вот и у Катерины нутрило что-то этим вечером. И ладу дать не могла, почему. То ли расспросы колыхнули старое. То ли какая-то ускользающая мысль, и беспокоила уже не сама мысль, а то, что не может её поймать и высказать. Уснула вроде. Гимн по радио заиграли, — встала, собралась было идти к умывальнику, а радио стихло. Полночь, оказывается! Проворочалась до трех ночи и потом только забылась. Гроза после полуночи стихла.

Утром, помня о госте, соскочила с постели завести блины — напоить чаем перед дорогой. Вчерашняя туча с дождём ушла, промыв деревне окна, в которые уже просилось солнышко

Внук сутки не приезжал из мастерских, которые были в соседнем селе. Заглянула в комнату — гость лежал в кровати. Приоткрыв глаза, тихо сказал, едва разлепляя сероватые губы:

— Худо было, побоялся будить. Может, таблетки какие у вас есть?

Потому, в середине восьмого часа баба Катя уже стремительно пролетела по тропинке к квартирке фельдшера. Заполошно постучав в окошко, покричала:

— Света, доча! Пошли скорей ко мне. — потом только, наклонившись, подтянула совсем упавшие на калоши чулки, мельком подумав, что ещё чуть-чуть и потеряла бы их по дороге.

— Что случилось, баб Катя? — Света уже была на ногах, утиралась полотенчиком, и торопливо раскручивала бигуди с двух хвостиков.

— Да гость мой затяжелел. На сердце жалуется. Как его на автобус такого провожать? Отправь, да потом думай, доехал живой или нет. Может, глянешь его, до автобуса то ишо два часа, таблетку может какую ему?

— Хорошо, давайте, посмотрим вашего гостя. Пойдёмте.

Торопливо перейдя дорогу, обе скрылись за забором бабы Кати.

— Где у вас руки помыть? — Света тут же увидела рукомойник у двери, и шустро побрякала носиком умывальника.

Подойдя к лежащему на кровати мужчине, измерила ему давление, послушала сердечным ритм и тихо о чём-то расспросила, пока баба Катя тревожно искала в своей коробке из-под чая таблетки уже для себя.

Поколдовав над гостем, оценив нездорово-синеватый цвет губ, Света подошла к примолкнувшей у печи Катерине, и тихо сказала:

— Аритмия. Симптомы не очень хорошие. Ему бы дня три отлежаться, по такой жаре не ездить. Я понимаю, что он чужой, но, может, разрешите ему полежать пару деньков?

— Да рази я бревно какое, хворого на улицу отправить. Канешно, какой разговор, пущщай отлёживается.

— Вот таблеточки: давайте их два раз в день, — положила она на стол упаковочку лекарств и выскочила в улицу, оставив озадаченную хозяйку в расстроенных мыслях.

А Света, выскочив в улицу, торопливо двинулась в сторону медпункта и буквально нос к носу столкнулась со Степаном.

— Степан? Что-то случилось? Опять солнечный удар?

— Нее, не солнечный, — уныло пробасил Стёпка.

— А какой? — тревожится она, поглядывая на Степана.

— А молодых шоферов, если сердце болит, сымают с работы? Я ведь машину люблю! — озабоченно поделился с нею своим горем Степан.

— Да о чем ты говоришь, Степан? Какое у тебя может быть сердце? Ты ж только в армии отслужил? Может, продуло и прокалывает, так это невралгия. Никак не сердце.

— Нее…, болит и болит. Ноет ночами.

— Давно это у вас?

— Да как тебя увидел, так и заныло.

— Стёп, ты меня не пугай, — облегчённо рассмеялась Света. — Я ведь ещё всего боюсь. Боюсь — вдруг вечером вызовут к больному, а я не смогу помочь? Мне это даже снится. А как ночью бежать в другой край деревни? Я его даже не вижу — вооон как далеко…

— Делов-то. Я ж буду провожать, — обрадовался Стёпка.

— Ты ж после работы? Тебе отдыхать нужно, — Света испытующе глянула на Стёпку.

— Как я буду отдыхать, если тебя одну в ночь понесёт? Неее, я провожать буду, — и достал из-за пазухи газетный сверток, а оттуда крошечные первые цветочки.

— Ой, в газету-то зачем?

— Чтоб Колька не догадался. Хотя, куда ему… Он-то, знаю, пряники припрёт, — и, рассмеявшись, круто остановился у крылечка медпункта.

— Всё, я полетел в гараж, — Стёпка круто развернулся и размашисто двинулся в сторону колхозного гаража. А Света, почерпнув из бочки у калиточки стариков воды в поллитровую банку, бережно внесла в медпункт букетик голубых полевых незабудок.

После встречи со Степаном день показался радостным и светлым. И вдруг прямо под окном она услышала голос Семёна невидимому спутнику:

— Потерпи чуток, сейчас фельдшерице всё и расскажешь. Вот чего скажи на милость, вы там наелись? — Света даже вздрогнула, сразу вспомнив обморочного Семёна и крикливую его жёнушку.

— Да ничего. Как всегда, чай попили на работе, — послышался и знакомый резкий голос его супруги. — Килька какая-то в консерве. Хлеб. Всё.

— Вот! Отравились поди концервой-то! Говорил тебе, из дома бери еду!

— Да не хочу я из дома. Консерву чо-то захотела вот и купила по пути.

— Вот-вот. Тошнишься теперь всё утро со своей килькой. Глядеть страшно. Вся белая уже! Плохо вот, что накричала ты тогда на докторшу-то. Стыдно.

— Да ничего стыдно. Подумаешь, прикрикнула раз. Я извинюсь. А ты сиди уже здесь! Пошли скорей, плохо мне опять.

Дверь медпункта распахнулась и Лизавета вошла в приёмную. Света, ожидавшая гром, молнии и огонь с мокрыми завитками на лбу, обнаружила перед собой жалкое измученное подобие прошлой Лизы, Бледная, притихшая, она посмотрела на Свету, готовая уже расплакаться.

— Проходите, сейчас разберёмся, — спокойно сказала фельдшер и усадила Лизавету напротив себя.

В ожидании супруги Семён нервно вскакивал со скамеечки пару раз и даже закурил. Обследование затягивалось. Через плотно закрытую дверь ничего не было слышно. А войти туда после своего позорного обморока было как-то стыдно.

— Как бы там опять не начала скандалить, — успел подумать Семён, потянувшись в карман за второй сигаретой. Дверь распахнулась. От неожиданности он вскочил. К его удивлению, вышедшие фельдшер и Лизавета таинственно улыбались.

— Семён, а сколько лет вы женаты? — вдруг ни к селу, ни к городу спросила медичка.

Семён, перепуганный с утра состоянием жены, призадумался:

— Почти десять. А что? Это килька?

— Вынуждена вас огорчить. Это не килька.

— А что? Что ты ещё ела-то? — испугался вдруг он.

— А вы скоро отцом станете, — медичка разулыбалась так, будто именно она скоро станет мамой. А Лиза порывисто обняла молодую фельдшерицу и чмокнула в щеку:

— Дошли наши молитвы! Десять лет не слышал, а тут услышал! Светочка! Если будет девочка, видит Бог, твоим именем назову. Это вы нам привезли такое щастье! Ты уж прости меня, что я накричала тогда, ребятишек нет, вот и ревную его к каждому столбу.

Лиза аккуратно сошла с крылечка, и Семён взял её за руку. О Свете они, казалось, тут же забыли, чему она была даже немножко рада. Проводила парочку глазами и даже самую малость помечтала, что когда-нибудь и она вот так же обрадует кого-то новостью о маленькой «кильке»…

Так бережно Семён даже свои новенькие «Жигули» не водил. Он вёл Лизу по селу, как королеву, придерживая под локоток. Не мог налюбоваться ею, её русыми завитками, красивой полной шеей, щеками с ямочками. Казалось, уже сейчас её облик стал совсем другим, подсвеченным изнутри светом нарождающегося материнства. И улица казалась светлой и молодая черемуха под окнами…

У самого дома, где колхозным грейдером пробуровили глубокий кювет, оглянувшись в улицу — не видит ли кто, — поднял Лизавету на руки и перенес до самой калитки.

***

А у бабы Кати в доме было сумрачно. Шторы на окошке плотно занавесила, чтобы прихворнувшего гостя не беспокоил яркий свет. Таблетки, назначенные докторшей, старательно разворачивала и по часам выдавала гостю. Ближе к вечеру он повеселел. Стал поговаривать об отъезде. Выйдя на улицу, оглядел деревенский рядок домов, выстроившихся, будто на парад под июньским солнцем — по этой улице завтра проедет автобус.

— Шипко-то не загадывай. Даст Бог, оклемаешься — поедешь, а нет, дак и полежи ещё, — остепенила его хозяйка, памятуя про наказы медички. Отправлять из дома больного человека было стыдно.

Неспешно идущие от магазина по улице бабка Людмилка и Арина, углядев через палисадник Катерину и приезжего гостя, не сговариваясь, повернули в ограду. Принесённые попутно булочки и сероватая халва из магазина оказались впору: соседки уселись было почайвать. Лишь Людмилка опустилась на стул подальше от стола и снова стала внимательно разглядывать гостя, мелко тряся головой и разглаживая растопыренной негнущейся пятернёй складки на платье.

— Мил человек, а ты сам-то чьих будешь? — снова да ладом приступила к расспросам Арина.

— Мы сколь не глядели, не признаём. А так ведь, вроде всех знаешь, — поддакнула Катерина, хоть и зыркнула неодобрительно на Аринку, досаждавшую гостю второй день. — Ночь не спала, гадала, чей ты.

— Я вообще-то не местный. Из соседней деревни, — неохотно откликнулся старичок.

— Чо-то ты мутишь. То местный был, гостить приехал, а то уж из соседней деревни. Родители твои хто были? Мы и в соседней всех знаем. Церква-то одна на три деревни была, — въедливо, как заправский участковый, копала Арина.

— Как вам сказать, — начал было старик и опустил глаза на свой чай, замешкавшись с ответом.

— А так и говори, Воронок, — каркнула вдруг со своей табуретки бабка Людмила. — Поди думал, что не признаем? − Старик дёрнул сухой шеей и метнулся глазами к Катерине, потом к Людмиле.

— Ты чоо, Людмилка? — испуганно шатнулась от стола хозяйка.

— Воронок, Воронок! Не ошибаюсь я! — бабка Людмилка для крепости слова стукнула клюкой в пол, боясь, что ей, как больной, не сильно и поверят. И от этого глухого стука старик сжался, опустил плечи и стал смотреть на столешницу, где стояла поставленная ему кружка.

— Тот самый? Што тут земляков во враги народа записывал? — никак Катерина не хотела верить в услышанное, и пятилась назад. Разглядывала, теперь уже по-новому, гостя, выискивая в нём черты, которые помнились в детстве и юности, а потом постепенно стирались из памяти. Она оглянулась на подруг, напрягшихся и замерших в напряжении.

— Тот! Вот ведь гад! Глаза прячет. Я ему тут всю душу наизнанку — расписываю, кто-где, — Арина будто очнулась, не могла себе простить, что рассказывала приезжему то, о чём он сам, наверное, помнил.

— Да как у тебя совести хватило на эту землю ступить? Да как она тебя носит, гад ты! Ты ж фашиста хуже! — Катерина хватанула высохшим вдруг ртом воздух. Глаза застила пелена. И в самой глубине своей души она ещё чаяла надежду услышать: «Ошиблись вы, бабоньки!» Но старик потерянно молчал, передвигая от ладони к ладони эту ставшую теперь ненужной кружку.

— Ну-ка, повернись к свету! Ты это! Ты! — тихим шёпотом заговорила Катерина. — За што ж ты так со своим же народом? Ладно бы пришлый, чужак. А ты ведь всех знал! — и, собравшись, спросила о самом страшном:

— Тятьку-то моего за что? С тобой ведь работал. А ты чужому навету поверил. Забрал его! Какие он мог листовки писать? Он же неграмотный, — согнулась и, прижавшись к углу печки, беззвучно заплакала, утирая слезы концом фартука.

— А Фока Иванович? Какой он был кулак? Одного жеребёнка и Библию нашли. А угнали и всё. Следочка не осталось! Ведь ты мог отказаться! — наступала на старика и Арина.

— Да если бы я отказывался, то расстреляли бы меня, — закричал старик, обращаясь к Арине. А та не унималась:

— Иуда ты…, душу свою продал! Сколь тебе платили за кажную душу загубленную?

— Кто платил? Вы хоть понимаете, что и в НКВД как под топором ходили? Разнарядки идут и идут. Вынь да положь врага народа. Лимиты нам приходили. На первую категорию к расстрелу, и на вторую — в лагеря. Только выполнишь лимит — а там дополнительное постановление, ещё плюсом первую категорию! Боялись мы все! Боялись! Даже соревновались — чьи губернии больше дадут врагов народа. Лишь бы самому не быть убитым.

Он замолчал, обвёл их всех затравленно глазами:

— Но я-то только возил в район. Пацан! Мне ведь восемьнадцать всего было! А доносы тут на местах и без меня строчили, сами искали то троцкистов, то вредителей, свои своих же и предавали. Сами! — сунулся он с крючковатым обвинительным пальцем прямо к раскрасневшемуся от волнения лицу бабки Арины.

— Гад ты! «Сами», — взвилась та. — На тебя ж надеялись — как же, чекист со своей деревни. А ты вон как! Катьку свою и то не пожалел, сучий ты потрох!

— Катьку не трогайте, — заорал старик, обводя всех побелевшими злости глазами.

— Не трогайте? — не сдержавшись, Арина схватила Воронка за борта пиджака и стала трепать своими вроде некрепкими старушечьими руками, в которых вдруг вызрела лютая сила: — Да их за Красноярск, все одиннадцать душ! Сгибли бы там, если б не матка! Посадила двоих, кого смогла, на плот, да по Енисею в ночь отправила. Катьке восемнадцати не было, а брату поменьше… Добрались до города, потом в Читу смогли вернуться — добрые люди не перевелись. Парень-то как учился! После школы в Москву учиться отправили в университет. Во как учился! На фронт уже с университета поехал, так с поезда сняли по указу Сталина. И именно он строил Череповецкий комбинат, а потом им всю жизнь руководил. Во как! Выжил! — всхлипнула она, вспоминая горемычную свою тётку, так и сгинувшую под Красноярском. — Назло тебе, вам всем! Героем Труда стал Дорожков!

— А Катя? Катя? — вдруг со страхом и затаённой надеждой переспросил старик. Сухая кожа на его шее у кадыка металась, как будто готовилась плотно обвить горло.

— Ткачихой на камвольном проработала. Умерла уж. Простудилась тогда, — уже поспокойнее ответила Катерина, вспомнив покойную горемыку-подругу. — Рано умерла, болячек много было с Енисея этого клятого…

— И смылся куда-то от нас. Боялся, что прибьют? Поди, всю войну отсиживался где-нибудь. Ишь, рожа-то круглая какая, — опять разозлилась Арина, вспомнив чиненую спину своего мужа-фронтовика, его покалеченную руку.

— Отсюда уехал, под Иркутском ещё служил. В Пивоварихе.

— В Пивоварихе? Так там же всех, кто тут уцелел, закапывали во рвы. Сватья моя оттуда, — подошла Катерина к соседке и, округлив от ужаса глаза, горячечно зашептала: — Говорит, страшно даже рассказывать, не то што видеть, чо там нашли потом. Попов наших со всей округи там, говорят, расстреляли. Сатана ты! Сатана во плоти! — перекрестившись, бросилась на старика. Тот, очумевший уже от криков и слёз, зло оттолкнул Катерину и, ссутулившись, быстро пошел со двора в сторону реки.

Но Катерина, обрётшая молодую не по годам силу и прыть, догнала его, развернула и прижала к поленнице:

— Куда?!

Приезжий, затурканный бабками, стал спиной к нагретым на солнце дровам, и, ощущая их тепло, не глядя на старух, стал, оправдываясь, почти на крике, говорить:

— Не закапывал я там никого! Не закапывал! Шофёр я! Я ведь там, в Иркутске и я года не проработал и поехал на учёбу. Оттуда меня направили в Омск. Уехал, а потом война началась. А то бы и меня там же в эти рвы положили. Всех зарыли, кто командирствовал тогда, — успокоив дыхание, стал говорить поспокойнее: — Куда бы я делся? Директивы, постановления. А вначале — в свою же деревню. Мол, ты лучше народ знаешь. Попробуй, не изыщи врага народа. Потом уже не мог, попросился отсюда.

— Кровушки напился? — Катерина зло уставилась на него

— Не мог я в глаза людям смотреть! Не мог! — тоже разозлился он. — А в Иркутской тюрьме того страшней. За ночь несколько раз вывозили людей в овраги. Тройки без остановки судили… В эту самую Пивовариху. Я потом, когда уже уехал в Омск, всё лица эти видел. Как они просили передать весточку своим, как письма товарищу Сталину писали, мол, он не знает.

Как меня выпустили с виду, не понимаю. Всех ведь в распыл пустили, кто командовал тюрьмами, расстрелами. В 1938 начали с Ежова, потом начальника НКВД Иркутска Лупекина. А за ним и других потянули. А меня, видать, эта учёба спасла — потеряли меня с виду.

— Я спрашиваю, воевал или прятался? — наступала Арина. Мужнина боль по ночам от ранений припомнилась и жгла.

— Воевал! Да я на войну то ехал с мыслью «Лишь бы убили»! Как назло, ранило только пару раз. Думал, кровью вину свою смою. Вперёд, за Родину! За Сталина! Выжил, — старик сокрушённо замолк. Людмилка, присев на лавку, молча жгла его глазами. Ненавидяще глядела и Арина и Катерина.

Не видя ни прощения, ни сочувствия в глазах слушавших его старух, продолжил:

— А жить-то не могу с этим грузом! Не могу. Понимаете вы или нет! Семью не смог завести. Кати не было, другую не хотел. Чтоб кровью своей гадючьей дитя рождённое не замарать. Понимаете вы? — с надеждой оглядел окруживших его людей, и увидел стоящего у ворот деда Саню. Когда тот подошел, не видел. Но и Санино лицо не сулило ничего доброго.

— Где ж нам понять. Сироты мы все. Ты вот без детей, а мы без дедов, без батек, без братовьёв. У нас сначала в тридцатых подметали. А потом война — дома никто не отсиживался. С войны-то вернулись не все. А те, кому ты «помог», ни один не вернулся. Да ты же хуже фашиста, гадина такая! — старое, забытое плескалось в Арине горячим варевом внутри. Вспомнились отцовский страх, исчезающие из села мужики, подружки, вынужденные убегать после того, как увозили отцов; губы тряслись, в груди горело огнём.

— Вона, ты какой, гость дорогой, — спокойно начал дед Саня, но левая щека его, перечёркнутая когда-то осколком, дёргалась. — А я думаю, про кого это бабы боронят второй день. — «Приезжий. Приезжий»… — Саня передохнул и снова пошёл на Воронка:

— Ты войну и Сталина не трожь, паскуда. Мы, мы её выиграли. И не видел я вас там впереди, — голос у него сорвался от волнения. Не мог себе простить, что эту оборону старухи изначально держали без него: — Вы в блиндажах гумаги писали… Только у тебя, наверное, наград поболе, чем у меня, хоть я всю войну в кабине под огнём прошел, а ты за столиком бумажки писал!

— Да сам пришел и, слава Богу, — придвинулась к нему Арина, — без наград, да живой.

— Я тебя вспоооомнил, — чуть отодвинул жену в сторону, дед Саня пошёл на вжавшегося в поленницу приезжего. — Как ты тут гарцевал в кожаночке, мандатом своим махал. Конечно, щас при шляпе, да седенький. Думал, никто не узнает. Война, мол, тебе искупление принесла. Неее, милок. Не принесла. — Саня решительно шёл к старику, и не перехвати его сейчас Катерина и Арина, не известно, чем бы всё кончилось. Арина-то хорошо знала цену этой дергающейся в шраме щеки.

— Погоди, — вжавшийся в поленницу старик торопливо стал рассказывать теперь уже Сане, суетливо, заискивающе, боясь, что не успеет сказать чего-то самого главного: